Bom era no Batukão…

A gente chegava ainda claro, antes mesmo do pessoal armar as mesas. Inclusive não era raro esperar lugar pra sentar já com um copo numa mão e uma amostra de amendoim torrado na outra.

Para quem não conheceu o lugar, ficam minhas sinceras condolências e uma notícia ruim: o Batukão era o “seu bar”. Todo mundo que ia lá pela primeira vez descobria isso rapidamente.

Funcionava na av. Antonio Maia, onde hoje parece existir uma sapataria, a Elos Calçados, na Velha Marabá.

Toda dia era palco de roda de samba da melhor qualidade comandada pelo Valvilson, eu, Bentinho e uns mais chegados sem pudor para segurar o tamborim ou o surdo na ânsia de aprender alguma batida.

Desafinavam e logo eram enxotados.

No meio do time: Osorinho, Antonio Pinheiro, Valdir, Gilvan Barreto, entre outros “batuqueiros”.

Quando não havia roda de samba, a “bolacha”de vinil de Frank Sinatra não parava de tocar.

Foi ali que ouvi pela primeira vez Sinatra. Amor à primeira ouvida.

Até hoje, ao escutar Moon River, lembro do Batukão. Entro no túnel do tempo. Uma saudade aperta forte.

Saudades de minha juventude louca, pirada -, mas gostosa.

No Batukão era assim.

De um extremo a outro. Do cavaco ao charme universal da voz de Sinatra.

Por isso o Batukão era o nosso mundo, o “seu bar”.

O Clube do Caju Amigo, idealizado por um time de primeira, era de altíssimo nível. Quem adentrasse ali e se entrosasse com os ‘bambas’, sabia que teria as melhores garotas e garotos aos pés.

Um dia conquistei Narinha, do Campus Avançado (Projeto Rondon), ao declarar minha paixão por Sinatra, que acabara de conhecer meses antes no nosso bar. Ela fez um desafio:

– Você me acompanha no violão cantar My Way?

A resposta imediata foi pegar o violão ao lado, medir a tonalidade de sua voz, e harmonizar a canção.

Narinha tem voz maravilhosa e sabia My Way, de cabo a rabo.

De repente, ela passou a estrela do bar. Todas as noites, eu e ela dávamos canja cantando Sinatra, Vinicius e João Gilberto.

My Way era unanimidade. Por noite, pelo menos umas cinco vezes, Narinha cantava Sinatra.

Zé Kéti, Candeia ,Cartola, Paulinho da Viola, Noel, muito samba de raiz que dava orgulho de viver. E tudo isso num lugar autêntico. Num bar simples, que não cobrava entrada, nem consumação mínima, que não tinha segurança troglodita de terno na porta, que não servia crepe ou qualquer coisa de salmão.

Não! O Batukão era um boteco-dançante. Coisa pra gringo entrar e não sair mais.

Copo canelado de vidro grosso com direito a bolhas, coisa de liquidação. O cardápio era escrito à mão e não inventava: batata frita, lingüiça, carne seca. Em vez de chef de cuisine, Dona Graça preparava o Caldo de Mocotó sambando, aliás, dizem que o segredo nunca esteve no refogado, mas no rebolado.

No fundo do boteco, onde havia uma área reservada usada também para se dançar no escurinho do cinema, pilhas e mais pilhas de caixa de cerveja. Tudo cuidadosamente desarrumado.

Tinha o poema do “gozo”.

Osorinho era pego sempre para declamar versos que ele compunha e, total entrega de olhos fechados, os declamava, enquanto eu solava “Samba da Benção”.

Apenas o solo, enquanto aguardava-o pronunciar o ultimo verso para começar a cantar “É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe…”

De certa forma, pedir para Osorinho declamar seus poemas era a transação da boemia. Uns faziam por sacanagem, outros porque adoravam mesmo a poesia do velho amigo -, e sua total entrega.

Em qualquer lugar

Desejo-te.

Deito e me dispo.

Entrega sem ensaios,

Nosso amor é isso.

Sou teu, totalmente

Derramo-me em você,

E te recebo

entras em mim

Com delírios

Desejos antigos

Fantasias reais

– Gozamos!

De tanto Osorinho repetir, passados mais de 35 anos, ainda lembro do poema.

Bastava a turma tomar as cinco primeiras, aparecia um gaiato e soltava:

– O gozo, Osorinho… O gozo.

O velho amigo morreu aos 23 anos jogando futebol de salão em Goiânia, quando faltava um ano para se formar em Veterinário. Ele sabia que grande parte dos pedidos era bandalheira. Desconfiado, quase sempre se fazia de difícil, entre risadas gostosas:

– Hoje não tem “gozo”. Vão a puta que pariu!

Não demorava, ele cedia à interpretacao, enquanto eu dedilhava o hino da boemia do Vinicius:

Em qualquer lugar

Desejo-te.

Me deito e me dispo…

A zoeira não era apenas à noite. De dia e noite, estávamos lá.

Nem bem se chegava em casa, já nos levantávamos ao chamado de algum amigo “madrugador”. Nunca passávamos das 11 da manhã longe do Batukão.

A noite ia chegando e se perdendo. O bar estava sempre cheio.

Vivi no boteco momentos gostosos de minha vida. E várias histórias engraçadas.

Numa noite tocando violão desde as 9 horas, sem parar, passava de duas da madruga, avistei três lindas meninas sambando em volta de uma mesa. Visão que logo foi completamente abafada por uma travessa de carne seca injustamente abandonada.

Não pensei duas vezes. Aproveitei o lara-laraia do samba e chamei o garçom, falando ao seu ouvido:

– Tá vendo aquelas três ali sambando?

– Sim! – respondeu o garçon com aquela cara de “anda, me dá logo essa merda de torpedo que eu entrego, seus merdas…”

– Pois é. Agora olha aquela travessa de carne seca. Elas não estão comendo mais. Pecado estragar.

O garçom parecia já não acreditar no que ainda nem tinha ouvido.

– Então… Por que você não finge que vai limpar a mesa, retira ela e traz pra gente? Hein? Valeu?

Não lembro até hoje se a gente chegou a se sentir ridículo na hora. Só lembro que bastou uma piscada do garçom e um “deixa comigo” pra começarmos a morrer de rir.

Enquanto isso, o Gilvan Barreto, filho do ex-prefeito de Itupiranga, Odilar Barreto – que não ligava tanto para carne seca – oferecia com muito charme flor às belas cabrochas.

Sim, flor no singular. Era apenas uma flor (e retirada do enfeite da mesa) que ele dava e tomava disfarçadamente para presentear a próxima.

– Mas essa é a mesma flor que você deu para a minha amiga.

– É sim. Mas o que importa é o ato.

O Batukão era um momento feliz na vida de todo mundo que o conhecia. E só hoje, depois de tantos anos de fechado, consigo entender porque ele tinha tudo que um boteco de samba precisa para ser perfeito: magia para divertir, alma para envolver, uma imagem de São Jorge logo na entrada do balcão principal para proteger e um aviso aos desprevenidos: “fiado só amanhã”.

O charme da João Alfredo

Confesso que vivi também os tempos gloriosos da Av. João Alfredo. Tempo de liberdades nas calçadas, sem camelôs.

Principalmente aos sábados, quando eu e Paulo Henrique nos encontrávamos na LR, concorrida lanchonete ao lado da Sapataria Carrapatoso.

Era ali no centro de Belém consumido o melhor chope da cidade.

Meninas bonitas, a rua empapuçada de gente bem vestida, exibindo a moda do dia.

Dentro do bar, controlado por comandas, outra novidade da época, chegávamos sãos e saíamos totalmente embriagados de tanto chope.

Paulo Henrique e eu éramos companheiros de farra e de futebol. Formamos, por muito tempo, dupla no futebol de salão e de campo.

Em Belém, ele jogava pelo Paissandu e eu era a “promessa” do Aloísio Brasil, na Tuna. Passamos a jogar juntos em Marabá.

No futebol de salão, Paulo chegou a ser bi-campeão pelo Paissandu.

Lembro de uma final histórica no Serra Freire, o Remo jogando pelo empate.

Faltando um minuto para encerramento do jogo, a torcida remista cantando “É campeão”, o jogo 1 X 1.

De repente, falta na linha demarcatória da área do goleiro.

(Durante todo o jogo, Paulo Henrique, que chutava fortíssimo, teve quatro faltas ao seu dispor, quase na mesma posição. Todas direto com potencia na barreira ou pra fora).

A torcida silenciou.

Era tudo ou nada.

Paulo repetiu os mesmos gestos das cobranças anteriores: arrumadinha carinhosa na bola, longas passadas para trás e a correria para o chute violento.

Na barreira, todo o time do Remo, inclusive o goleiro.

Paulo corre, enquanto todos esperamos o violento petardo.

Ele chega na bola e dá um simples toque embaixo dela. Preciosidade e pura sorte num toque em bola de futebol de salão, sempre mais difícil do que a de futebol de campo para fazê-la pegar altura a cair no ângulo, quase batendo na travessa da trave de ferro.

Paissandu 2 X 1. Bi-campeão paraense de futebol de salão.

A festa varou a noite na sede do Papão, na Av. Nazeré. Às 6 horas, zarpamos para o Bar do Parque.

Eu e Paulo Henrique esperamos apenas a LR abrir.

Às 8 horas chegamos na lanchonete para vivermos nosso dia de glória. Eu de intruso na parada.

Durante o sábado até às 15 horas, quando a LR fechava, a mesa onde estávamos ficou lotada de torcedores que viam o Paulo Henrique e iam abraçá-lo.

Não pagamos um chope. Havia sempre um empolgado que deixava dez tulipas pagas.

A LR foi um momento belo em minha vida.

Bar de Esquina

Em Imperatriz, no Maranhão, havia um bar numa alusão aos mineiros Milton Nascimento, Wagner Tiso, Márcio e Lô Borges, Fernando Brant, Beto Guedes, Tavinho Moura, Toninho Horta, Ronaldo Bastos e outros militantes do chamado Clube de Esquina.

Chamava-se Bar de Esquina.

Seu idealizador, um mineiro de Montes Claros, Francico, amigo de Klebinha, outro mineiro nascido em Januária, terra de Guarabira, que formou trio ao lado de Zé e Rodrix.

Francisco, pra ser mais preciso, era amigo de Beto Guedes, seu conterrâneo filho de um músico seresteiro chamado Godofredo Guedes, bastante conhecido no meio musical mineiro.

Chico viu nascer o Clube de Esquina, que data do final de 1972, mas segundo ele fincou raízes a partir de 1965, quando Milton Nascimento conheceu os irmãos Márcio e Lô Borges, este ainda com 13 anos.

Chico foi parar em Imperatriz por influencia de Klebinha, comerciante madeireiro devorador das obras de Lênin e Max, e que se entusiasmou com a Amazônia quando um dia veio para o Norte visitar o pai que há muito tempo já se encontrava em Imperatriz.

Primeiro, conheci Klebinha, em 1976. Um ano depois, Chico, dono de um barzinho numa esquina próximo ao Sesi, onde nos encontrávamos quase todas a noites para beber e provar um cigarrinho com mel vindo das aldeias de Grajaú..

Foi no Bar de Esquina que conheci o LP Clube de Esquina.

Chico contava histórias de seus contatos com a turma de Milton Nascimento e se orgulhava de mostrar o disco dedicado por todos seus integrantes, com texto especial de Milton: “Para um mineiro-nortista, desbravador das liberdades deste Brasil cada vez mais misterioso, e tolhido pela ditadura braba dos militares. Que nosso canto seja teu canto”.

E se seguiam as assinaturas dos “bambas”.

Quem na realidade fundou o Clube de Esquina foram os irmãos Marcio e Lô Borges, no bairro de Santa Teresa, em Belo Horizonte -, segundo Francisco. O nome foi sugerido pelo irmão mais velho que, sempre ao ouvir a mãe, Dona Maria, perguntar por onde andavam os meninos, o marido Borges dizia: “Claro que lá na esquina, cantando e tocando violão”.

Os integrantes do CE, originários de classe média, tinham interesses comuns na música, cultura e nos debates políticos, privilegiando sempre temas sociais em detrimento do amor nas letras.

Francisco chegou a conviver com todos os músicos e garante que o Clube de Esquina nunca se formalizou como um movimento, assim como existiu a Tropicália.

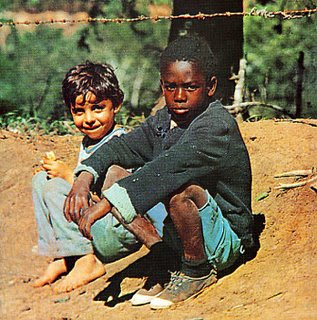

Com uma capa destacando a foto de dois meninos, um preto e um branco, o LP apresentou ao país a alquimia sonora gestada por aquele grupo de mineiros, amantes dos Beatles, congadas, toadas, jazz, choro, Bossa Nova, folias de reis e rock progressivo.

Apelo universal e grande força poética.

Gosto muito da foto. Os dois meninos são parecidos com os cantores – um negro como Milton Nascimento e outro branco, meio Lô Borges. Ambos sentados num chão de terra batida, numa paisagem interiorana rural. Logo atrás se vêem um mato, um grosso tronco de árvore e um fio de arame farpado que atravessa a cena. Os garotos estão sujinhos, vestem roupas meio esfarrapadas e fazem pose de grandes parceiros de travessuras.

Um está descalço, e o outro, o negro, traz nos pés um indefectível e surrado Conga azul. Esse calçado é que, como verdadeira madeleine, desencadeou em mim todo um processo proustiano de memória.

Fui menino interiorano durante os anos 70 do século passado. Recordo-me de que, como para toda a minha geração, três espécies de tênis compuseram a história de meus pés durante a infância: Conga, Kichute e Bamba. Os três eram horrorosos mas baratos e duráveis.

Desapareceram no início dos anos 80, com o surgimento dos tênis aeróbicos, mais confortáveis, mais bonitos, com desenhos, cores e formas variadas, acessíveis e multiuso.

O Conga parecia um sapo. Levíssimo, de borracha e lona, ambas finas e pouco resistentes. Havia duas opções: ou todo branco ou azul com sola e ponta branca. Era o mais barato e mais ordinário dos três. Usei-o bastante para passear, ir para a escola, jogar bola.

Em tempo de reverenciar o Clube de Esquina, há coisas que a gente não esquece de dizer.

Como no Trem Azul.

Voltando ao Bar de Esquina.

Bebemos muito, ríamos mais ainda de Klebinha querendo fazer a revolução paralela a Guerrilha do Araguaia.

Chapados, ouvíamos ele declarar, aos berros:

– Basta nos organizarmos. Tenho duas áreas de terra próximo ao Trecho Seco, perto de Açailândia, onde extraio madeira, ideal pra fazermos treinamento militar. Posso manter contatos com os comunistas mineiros da faculdade que estão se preparando pra ir se encontrar no Araguaia. Eles podem mandar instrutores e nos preparar…

Klebinha amava Fatinha, mineira como ele. Ela ria dos discursos e das conspirações idealizadas pelo marido.

Depois da dialética, silencio geral.

Ao fundo, Clube de Esquina.

Com sol e chuva você sonhava

Que ia ser melhor depois

Você queria ser o grande herói das estradas

Tudo que você queria ser

Sei um segredo você tem medo

Só pensa agora em voltar

Não fala mais na bota e do anel de Zapata

Tudo que você devia ser sem medo

E não se lembra mais de mim

Você não quis deixar que eu falasse de tudo

Tudo que você podia ser na estrada

Ah! Sol e chuva na sua estrada

Mas não importa não faz mal

Você ainda pensa e é melhor do que nada

Tudo que você consegue ser ou nada

Tempos depois tudo desmoronou.

Chico fechou o Bar de Esquina e nunca mais o vi.

Fatinha não aguentou o full time viciado do marido, dependente cada vez mais de drogas para suportar a pressão da ditadura.

Não teve forças para superar os tempos de chumbo.

Fatinha retornou para as Minas Gerais.

Sem liberdade e sem seu grande amor, Klebinha “parafusou” de vez, apaixonando-se depois por uma jovem também drogada de Imperatriz, com quem não viveu bem uns dois anos depois.

Eu já estava em Marabá quando um dia anunciaram a morte de meu amigo, com um tiro na cabeça. Dizem, a mando de familiares de sua ex-mulher de Imperatriz.

Morreu sem sentir as rajadas dos ventos libertários pelos quais ele tanto sonhou.

Hoje lembrei de Klebinha. Uma inteligencia que o Brasil ajudou a matar.

Não deixaram ele acordar de seu “sonho estranho”.

Ao Klebinha, dedico este post.

SINO

1 de maio de 2013 - 16:23Odilar Barreto,e não Edgar Barreto, pai do Gilvan Barreto(dileto amigo), traição de MEMÓRIA.

Isso mesmo, Sino. Nome correto é Odilar. Corrigido. Obrigado

Adelina

29 de abril de 2013 - 21:54Caro Hiroshi:

do Batukão eu lembro mais dos almoços, quando ia algumas vezes com o então Pagão – hoje quase cristão na beca de doutor! – ou com o Frederico Morbach, comer peixe frito. Havia também o fantátisco peixe no caldo, do seu Melquíades,, lá na Santa Rosa, mas à noite e com hora marcada.

O caldo era de madrugada,- de frango com um maravilhoso ovo inteiro, ou de mocotó, pra levantar defunto – na Tia Coló, depois de sair do Pinguim e ter amado por horas o Negão cantando. Algumas vezes eu pegava o microfone e realizava meu sonho nunca ralizado: ser cantora de boate!

Bons tempos camarada. Não voltam mais, mas esses dias e noites fortaleceram a construção do que somos hoje. Axé, Marabá!

Você foi testemunho-vivente de tudo isso, Adelina. Foi feliz, então… Axé!!!

RICARDO ARACATI

19 de fevereiro de 2008 - 19:31Prezado Hiroshi,a muito nao lia algo assim, realmente soubestes aproveitar bem a vida…Parabêns.

Hiroshi Bogéa

18 de fevereiro de 2008 - 20:04Ih, Flávio, até voce, parceiro, andou frequentando nossos terreiros?!!

Sabe, dá pra fazer um apanhado geral sim. O Bacaba era o encontro da esquerda que começava a surgir de com força em Marabá, não vivi esse momenmto, estava em IMperatriz.

Mas o Camisa 10 e o caldo da tia Coló, foram balcões preferidos. Acho até que Tia Coló existe até hoje. Vou conferir.

Se existe, é o mais antigo de todos ainda de pé. Merece até condecoração.

Um abraço.

Hiroshi Bogéa

18 de fevereiro de 2008 - 19:58Grande Waldir, pois é..

E nem esperava tanta repercussão positiva. Isso é bom porque reafirma tudo o que está no texto. Um momento de nossas vidas vivido por muita gente.

Quanto ao “Canela Fina” e boate da “Chicona”, ó, meu, fica até parecendo que eu fui o maior puteiro da geração!!!!

Vamos ver se lembramos fatos neses locais todos frequentados por todos.

Era gostoso chegar na Chicona depois das 3 da manhã, chumbado, e as belas garotas da casa a nos paparicar….

eh eh

Anonymous

18 de fevereiro de 2008 - 19:42Amigo é o Bacaba, o Camisa 10 e o caldo da tia Coló, pô Hiroshi pora poesia,

Abraços

Flávio Sacramento

Jornal Correio do Pará

Waldyr Silva

18 de fevereiro de 2008 - 18:12Hiroshi:

Pai d’égua você relembrar o Batukão, camarada.

Seria conveniente você falar, também, das atrações no saudoso Clube de Mães, Acrob, Pingüim, Alavanca e até “Canela Fina” e boate da “Chicona”.

Waldyr Silva

Hiroshi Bogéa

18 de fevereiro de 2008 - 14:15Nilson, tenho boas recordaçoes do Pingüim, onde eu tocava toda noite ao lado dos Brasas 6. Selecionarei alguns casos.

O Alavanca já não foi tão presente em minha vida. Vivi mais em belem no tempo glorioso do Alavanca.

Aguarde novidades.

abs

Nilson

18 de fevereiro de 2008 - 14:04Hiroshi,

Bela crônica do Batukão!

Até parece que voltamos àqueles memoráveis dias.

Valvilson,Bentinho, Osorinho e tantos outros personagens importantes.

Veja os comentaristas, o Riba do seu Emiliano e tantos outros dos bons tempos em que todos eram felizes e sabiam.

Lembra também dos dois Ademís: pagão e Martins?

Por favor Hiroshi, nos contempla qualquer dia desses com algo parecido sobre o Alavanca e o Pingüim.

Nilson.

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 23:44..E você a mulher mais bonita do Pará. A única Miss Pará eleita por Marabá.

Quanta honra te-la aqui na caixinha de comentários. Sei que continuas be;a e super atenciosa com seus amigos.

O Batukão, como voce sabe, marcou nossa geração.

Um beijo.

Anonymous

17 de fevereiro de 2008 - 22:47Cansei de te ver tocando no Batukão e às vezes namorando com a Cita Amoury, àquela época uma das garotas mais bonitas e cobiçadas de Marabá, e que morava em frente a casa de meus pais, na Lauro Sodré.

Amanheci também muitas vezes na porta do Batukão, a calçada da Antonio Maia cheia de gente curtindo o sol rairando…Sinto muitas saudades daquele tempo, e vc ainda faz a gente ter essas doces lembranças.

Felicidades pra voce, Hiroshi.

Asta Vivaqqua

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 22:07Cris, lindinha, a Bia – nossa Bia -, está sumida do blog. Parece ficou de mal. Mas a quero um bem danado.

Brevemente contarei uma estorinha dela, enquanto coordenadora do projeto Rondon, em Marabá.

A Bia faz parte de nossa História. Ela ajudou a construir gerações na região.

Beijos.

Ei, seu blog está lindérimo, menina.

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 22:04Escrevo com o coração, parceiro.

Boa semana.

Ah, você marcou em cima na festa de aniversário do Mário Cardoso, hein?!

É isso aí. Está cumprindo muito bem sua função de informar em cima do lance.

Boa semana.

Cris Moreno

17 de fevereiro de 2008 - 22:01Caramba, que sucesso menino. Parabéns. Não vi a Bia(?) por aqui…rsrs

Beijos.

blog do bacana-marcelo marques

17 de fevereiro de 2008 - 21:44Não é só um post Hiroshi, é pura poesia. Foi minha melhor leitura no dimingo, parabéns

abs

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 20:12Deputado, a história contada a mim é outra. Consta que somos contemporâneos, sim, apenas V.Excia. optou em mudar-se do Pará para o Rio mais cedo. Ou seja, escafedeu-se e não nos víamos nos mesmos ambientes.

Eh eh

Abs

João Salame

17 de fevereiro de 2008 - 19:34Caro amigo. Só você. Sou de uma geração um pouco mais jovem mas peguei os extertores do Batukão. Saudades, que saudades…Paravéns pelo texto, que soa como um poema.

João Salame

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 17:14Orly, gostei do pai d’água.

Pois é..mas os bares da vida continuam, não podem fechar nunca.

Milton, Sinatra, eles enfeitam nosso passado.

Abraços.

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 17:12“Minha Fã”, você está certíssima. A alma pede apenas um pouquinho disso.

Posso tb ser seu fã?

Bjs

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 17:10Oi, Alcilene..

Obrigado, querida.

Bjs.

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 17:09Ih, Marcelo, já vi que gostas mesmo de coisa barata….

Rs

Hiroshi Bogéa

17 de fevereiro de 2008 - 17:08Ribinha, tanta saudade. Claro que lembro, parceiro, meu vizinho de infância!!!

Vejo sempre seus manos Emiliano e Aparecida.

Obrigado pela presença aqui. Volte sempre. Deixe seu e-mail quero manter contatos.

Bom domingo.

Anonymous

17 de fevereiro de 2008 - 16:50Hiroshi,

Que narrativa paidégua essa sua com histórias memoráveis dos bons tempos dos bares da vida. Quem não teve os seus, não é mesmo?

Pela leitura e pelo Sinatra e Milton Nascimento, começamos, assim, um domingão daqueles danado de bom.

Orly Bezerra

Anonymous

17 de fevereiro de 2008 - 16:29Eu achei simplesmente lindo. A tua capacidade de descrever ambientes é maravilhosa. Continue assim e nos presentear com textos desse quilate, Hiro.

Não só de política vive o Homem. A alma pede muito mais.

Sua fã.

Alcilene Cavalcante

17 de fevereiro de 2008 - 15:00Adorei, amei o Post. Que boa leitura para uma manhã de domingo.

Anonymous

17 de fevereiro de 2008 - 14:29Hiroshi eram ordinários, mas engraçadinhos. Usei muito Kichute. Se encontrasse ainda no mercado, voltaria a usa-los. Eram leves e agradáveis nos pés.

Marcelo – Marabá

Anonymous

17 de fevereiro de 2008 - 14:00Poxa, Hiroshi, me contemplastes com saudosas imagens. Era desse jeito mesmo o Batukão… Frequentei muito o bar, e ia mais pra vê-lo cantar ao lado do Valvilson. Tempo desses, eu e o Pimenta, um dos donos do Batukão, estávamos a nos recordar desse tempo que não volta mais.

Parabens pela narração.

Eu sou o Riba Soares, filho do seu Emiliano, lembras?

Felicidades.